探究の“前段階”に、

クリエイティブな学びを!千葉 昭和学院小学校【インタビュー】

昭和学院小学校で実践されているクリエーティブ探究「スコップ・クリエーティブ・コース」の取り組みについて、3・4年生の担任を務める西尾先生と東郷先生にインタビューしました。

探究の“前段階”として、創造性をどのように引き出し、子どもたちが学びを楽しむ場をどうつくっているのか。

その実践と想いを伺いました。

プロフィール

-

- 西尾 菜々穂 先生

(昭和学院小学校 教諭) - 教員歴20年。

大学時代、小学校でのボランティアに参加した際、文字が読めなかった子が1年後に読めるようになった姿を目の当たりにし、子どもの成長に深く関わるこの仕事の魅力を感じて、本格的に教員を目指すようになった。

大切にしているのは、「子どものすべてを一度しっかり受け止めること」。

-

- 東郷 晴也 先生

(昭和学院小学校 教諭) - 教員歴9年。

自身が小学4年生の時の先生に憧れたのが教員になるきっかけ。

大切にしているのは、「子どもたちが本当に思っていることを聞き取ること」。

子ども一人ひとりが活躍できる場を見つけ、安心して過ごせる居場所をつくることを目指している。

-

- 〈聞き手〉 山本 敦之

(育伸社 学校関東営業所) - 育伸社で営業一筋20年。

茨城営業所(9年)→仙台営業所(4年)→茨城営業所(2年)→学校関東営業所(5年)→現在に至る。

全国の私立学校を訪問する営業の傍ら、「自立」をテーマにした生徒向け進路講話などを行っている。

昭和学院小学校について

1950年開校。男女共学の私立小学校で、学校法人昭和学院の系列校である。

建学の精神である「明敏謙譲」に基づき、「人が育む、人と歩む、全人教育。」を教育理念に掲げ、「学び続ける力とやさしい心を育てる『知・徳・体』の全人教育」を教育目標としている。

【昭和学院小学校】

千葉県市川市東菅野2-17-1

http://www.showagakuin.jp/

SCC導入のきっかけは、上司からの一言。

昭和学院小の風土は、より良い学びを

取り入れる柔軟な土壌のある学校。

- 山本 敦之

(以下 山本) - まず最初に、スコップ・クリエーティブ・コース(以後、SCC)を導入するにあたってのきっかけを教えてください。

- 東郷 晴也 先生

(以下 東郷) - 初めは「これ、やってみませんか?」という声が校内であり、詳細を把握しないままのスタートでしたが、「子どもたちが主体的に学ぶ探究的な活動」という軸に惹かれました。正直、最初は未知の取り組みでしたが、説明動画やサポート資料が充実していたので「まずやってみよう」という気持ちで取り組み始めました。

- 山本

- 「探究」という分野については、既に昭和学院小として活動してきたものがあるにもかかわらず、今回のSCCを導入されるということについて、今まではこうしてやってきたのだからいいんじゃないの?という思考にはならなかったのでしょうか?

- 西尾 菜々穂 先生

(以下 西尾) - 昭和学院小の職員室は「どうすればもっと良くなるか?」を自然と考える雰囲気があるんです。去年やったから今年も同じでいいよね、ではなく、「今年の子どもたちにとってベストは何か」を考える先生が多い。だから新しい取り組みもすんなり受け入れられる土壌があると感じています。

- 東郷

- そうですね。「初めての取り組みだけど、面白そうだからまずやってみよう」という前向きさはあったと思います。

子どもたちが本当に思っていることを

聞き取ってあげたい。

たどり着いたその答えに意味があり、

重ねた思考にこそ価値がある。

- 山本

- お二人が普段の教育活動で大切にされていることは何でしょうか?

- 東郷

- 子どもが「自分はこれが得意だ」「これができる」と思えるような居場所をつくることです。たとえば係活動でも、普段目立たない子が活躍できる場面を見つけてあげると、そこから自信が生まれます。教室の中に「私の役割がある」と思えることが、学校生活の楽しさにつながっていくと思うんです。

- 西尾

- 私は「その子の言葉を一度全部受け取る」ことを意識しています。正解・不正解ではなく、「どうしてそう思ったのか?」を大切にしてあげたい。子どもにとって、自分の考えを聞いてもらえる経験はすごく大きくて、「この先生は本当に聞いてくれるんだ」と思ってもらえると、自然と本音も出てくるようになるんですよね。

- 東郷

- 学年が上がると、だんだん「本音を言わない」技術が身についてくるじゃないですか。だからこそ、自分の考えを安心して言える場所を作っておくことはすごく大切だなと思いますね。

最終的に収束させる必要がある通常の

授業とは違い、思考の拡散をしまくる。

そして、拡散していくことに

一番の価値があるということ!

- 山本

- お二人は、SCCの授業を実施するにあたって、どのくらいの準備が必要でしたか?

- 東郷

- 最初の頃は、本当に「何をするのかも分からないまま始まった」という感覚でした(笑)。事前に動画を見ながら流れの確認をし、思い切って授業回数を増やしたり、時間配分を工夫したりしました。今では「子どもたちの声を拾う余白」をどう作るかを意識するようになっています。

- 西尾

- 私も、動画は倍速で見て全体の流れをつかむようにしています。ティーチャーズガイドにある質問やワークも確認して、必要な準備物を揃える程度ですね。でも、それ以上に大事なのが“構え”です。この授業は「拡散していい」「意見がバラバラでいい」ものなので、それを受け止める柔軟さが必要です。

- 東郷

- そうそう。「授業を終わらせる」のではなくて、「授業の中でどれだけ子どもの考えを広げられるか」が大事なんですよね。だから、発表の機会はどんどん増やしていきたいと思っています。

- 山本

- 今日の授業を拝見しましたが、子どもたちの反応がすごく良かったですね!「探究」の授業を行うときには、お二人(先生方)がこまめに子どもたちの様子見ながらバシバシ発表させていくという手腕が問われると思うのですが、逆に子どもたちが一度発表してもまた発表させてくれ!っていうエネルギーがすごくて、「すごいな!この学校の子どもたち!」と率直に思ったんですよね。

- 西尾

- 正解がないからこそ、子どもたちも安心して手を挙げられるんだと思います。算数のように「合っているかどうか」が気になる教科では手が挙がらない子も、この授業ではたくさん発言しています。

- 東郷

- 「何を言っても否定されない」と分かっている空間はすごく大事だと思います。「違ってていい」「むしろ違うほうが面白い」と思ってもらえると、自然と自分の意見を言いたくなるんですよね。

SCCのプログラムは、視点が変わり、

発想が膨らむ学びで、社会へとつながる。

一人で行うパートと、

他者との協働のパートがあることで、

探究で大切なコアを学ぶ。

- 山本

- 3年生と4年生ではテーマ性のある3つのプログラムがそれぞれ並んでいますが、内容やこの順番にはどんな意味がありましたか?

- 西尾

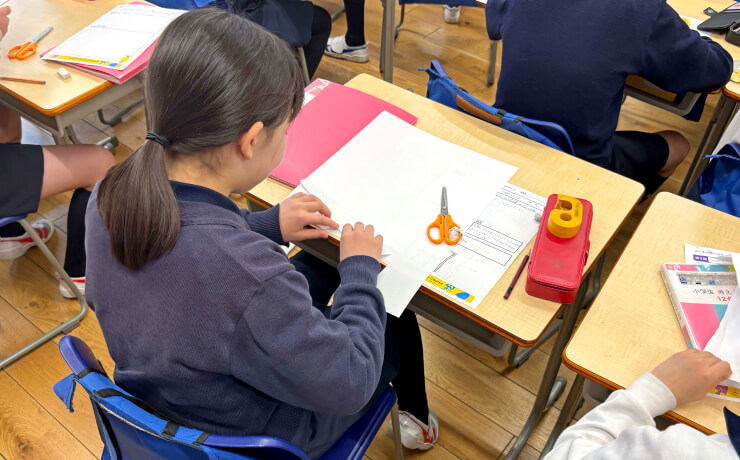

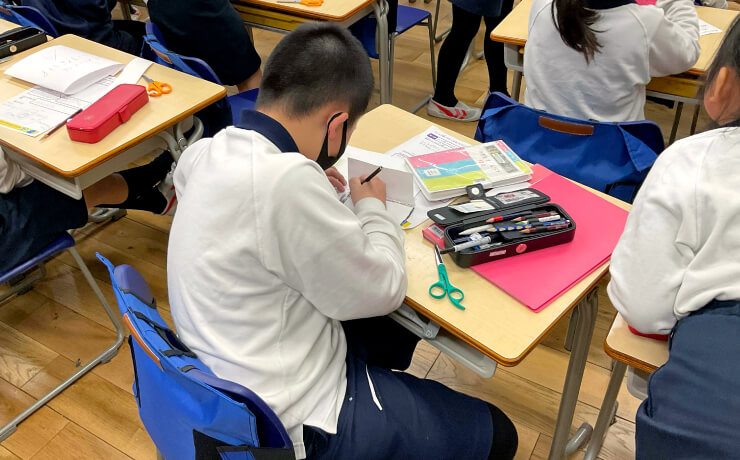

- 最初は順番についてそこまで深く考えていなかったんですが、やっていくうちに「この順番でよかったな」と思いました。たとえば「芸術小学校」で、最初に「壊す」という体験をしたことが、後の発想の拡張につながっていったんです。

- 東郷

- 自分で描いた絵をハサミで切るって、すごく勇気がいるんですよ。でもそれをやってみたら「切ってみたら、もっと面白くなった!」って声が出てきたんです。その体験が「思い込みを壊していいんだ」という視点につながったと思います。

- 西尾

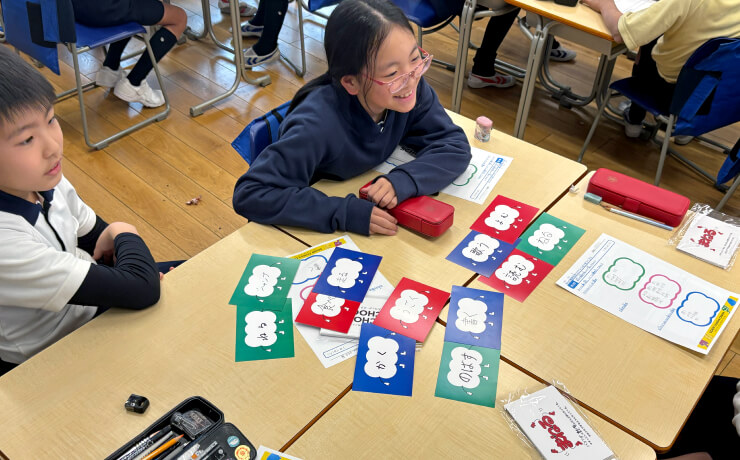

- その後の「ゆるスポ」では、自由な発想でルールを作るという活動がありました。ここでは「人に合わせながら作る」ことが求められるので、最初の「自由さ」から一歩進んだ協働の視点が必要になる。最後の「動詞」では、自分を表現する言葉を探すという活動になっていて、1年間を通じて「表現する力」が育っていく流れを感じました。

- 山本

- それはいい流れですね!4年生の3コンテンツの流れが「言葉」をテーマに並んでいたなという印象なのですが、3年生はそれが「視点を変化させる」というテーマが当てはまるかな、という思いなのですがいかがですか?

- 東郷

- はい、そう思います。本日の授業の最後に、ある女の子が「普段考えないことまで考えた」と話してくれたのですが、同じことを書いてくれている子どもがたくさんいるんですよね。私は、それにすごく価値があるな、と感じております。自分の好きなことってなに?と聞かれて、しっかり時間をとるから考えるし、「類推」のことも、実は普段からやっている思考方法なんだけれど、その方法に名前がついていることを知ることで、「自分たちが行っていたことは“類推”だったんだ!」という大切な気づきに繋がります。それから今回の授業では子どもたちは身の回りの物をしっかり観察しているんですけど、それにあたり「画像」「写真」を集めました。例えばペットボトルなどのラベルには三角形のマークがついていますよね?「ここからはがす」という矢印のマークですが、三角形があるだけで人はそこからはがしたくなる。それもデザインの力。他にも目立たせたいときには「□」で囲うじゃないですか。あれもデザインです。そうした具体的な画像を集めて見せました。

- 山本

- 確かに、子どもたちが持っている知識や経験はまだまだ少ないから、日常生活の中で目に入らないものたくさんありますよね。

- 東郷

- はい。それに気づいて画像を集めたのですが、そうしたら「受話器」を探してきて、アノ形をしているからみんながあの部分を持つことができるんだ、ということが分かる。今回のSCCを通して、日ごろから見えていたものの“本質”が見えるようになったと思います。

これからの時代、正解を一つに絞るより、

「どう考えたか」「なぜそう思ったか」を

伝える力も求められていく。

SCCは、その力の種を育てる入り口として

とても効果的な学び!

- 山本

- この記事を読んでくださる他校の先生方に、ぜひメッセージをお願いします。

- 西尾

- 探究型の授業って、子どもたちの「思ってもみなかった答え」に出会える瞬間が本当に楽しいんです。もちろん準備や構えは大事ですが、それ以上に子どもの発想を楽しむ気持ちがあれば、どんな先生でも取り組めると思います。子どもたちはもちろん楽しいんですけど、私自身も楽しませていただいた1年だったと思っております。

- 東郷

- 私も、この1年で「探究」が好きになりました!正直、最初は「何やるのかな?」と思って始めていたんですけど、今はもう「探究」しかないと思っています。「探究」の時間は「違う」ということにすごく大きな価値がある。他の人とどう違うか、自分が他の人と違う考えを持っている、ということにすごく価値がある。だからこそ他の人の考えも認められるようになっていきますので、すごくいいですよね。算数や道徳の時間の中では同じようにはいかないと思います。

- 山本

- 先生方、貴重なお話をありがとうございました。